Episode |

||||

|

||||

|

||||

| ◆市民・行政の協働モデル 教育委員会職員が実行委員会の中にも入って、事務局や稽古場運営の仕事に共同で取り組んだ。 ミュージカルの制作に慣れているプロの劇団やプロダクションに、一括予算で依頼するのでなく、台本づくりから作詞・作曲・演出・編曲・振付・美術・衣装などすべての部門を、市民から組織した委員と一緒になって、ひとつひとつプロデュースを進めていった。 途中でやり直しが発生する困難もあったが、プロのネットワークに任せない、まさに市民による手づくりであり、行政との協働モデルともいえるイベントになった。 ◆稽古場で成長する、生きた音楽 台本に書かれた詞の大意をもとに、丹保さんが曲を作り、作詞家の宇内悦子さんへ送られると、ひと晩のうちに歌詞が上がってくる。言葉のイントネーションに合わせて、丹保さんがまた少し音符を直して、稽古に投入する。 文化庁ミュージカル『黒姫物語』の全曲作詞も担当した経験のある宇内さんは、キャストの歌い方やキャラクターを見て、稽古場でも歌詞を修正する。そんなやりとりで、音楽も成長していく。これが、オリジナル音楽によるミュージカルづくりの楽しいところだ。 |

||||

|

| ◆製作のポイント3つ 実行委員長 森大吾 |

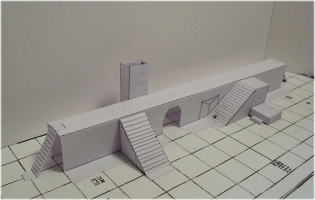

| 1.「歌入り芝居」でないミュージカル本来の構成台本 「ミュージカル」は本来「Music」です。お芝居に彩りを添えるために、歌やダンスが挿入されるのでなく、音楽やダンスナンバーでストーリーが構成されてこそ、ミュージカルです。この方針で2時間のドラマの中に28曲の音楽が入りました。もちろん全曲オリジナルです。 そして振付は、我孫子市内でダンス教室を主宰している3人の振付家に分担でお願いしました。ふんだんなダンスナンバーも、楽しみのひとつです。 2.全国へ発信できるテーマ 我孫子市は「人と鳥が共存するまち」をキャッチフレーズに掲げて、全国でも珍しい鳥の博物館があったり、山階鳥類研究所、今年3回目を迎える全国バードフェスティバルなど、鳥に関係ある街として知られています。手賀沼が汚濁日本一を返上したことも重なり、沼に住む白鳥を題材にしたことは、とてもタイムリーで注目される要素が重なったイベントになっています。 また、自然環境を守ろうというテーマに添って、このミュージカルの舞台装置や衣装には、できるだけリサイクル可能なものを活用して、ゴミの少ないステージを実現することも、目標にしています。環境保護を訴えるイベントを開催するいっぽうで、終わったらゴミの山では、本末転倒だからです。 3.プロセスも楽しむミュージカル作り このミュージカルの実行委員会には、子どもたちの育成に力をつくしている、市内の児童文化団体がたくさん参加し、「組織コーディネイター」という、異色のスタッフチームを構成しました。 いい本番を作ることのみを目標とせず、学校週5日制を生かした、毎週の稽古そのものが楽しいイベントになるよう、キャスト同士の仲間づくりや、鳥や自然についての勉強会、1泊2日のキャンプの実施など、いろいろ知恵をしぼってくれました。 今回のミュージカル作りに参加することで、参加者皆さんが、新しい友人を得て、人生を豊かにすることができれば、とてもすばらしいことです。 |

| ■もどる |